以热血为谱,铸英雄丰碑——杨杰歌曲《华夏脊梁》的精神礼赞

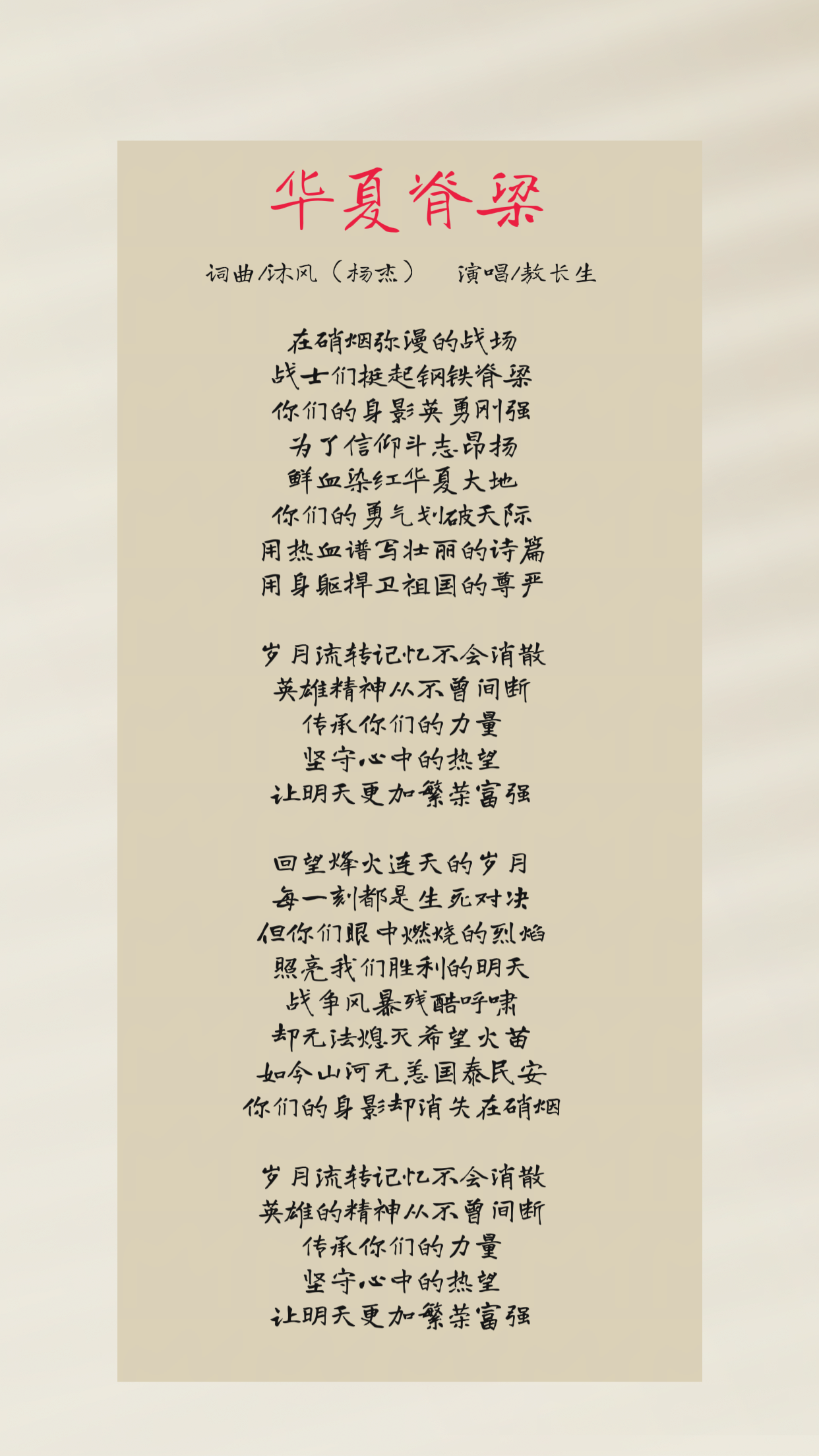

当敖长生浑厚的嗓音穿透时空帷幕,硝烟弥漫的战场在旋律中渐次浮现。《华夏脊梁》不仅是一首荡气回肠的战歌,更是一座用音符铸就的精神丰碑,在当代音乐长河中激荡出震撼人心的回响。

一、凝固在五线谱上的血色记忆

作曲家杨杰以极具张力的音符构造出立体的战争图景,前奏中急促的弦乐如同子弹破空,鼓点模拟着战士冲锋的心跳频率。"鲜血染红华夏大地"处突然降调的悲怆处理,让英雄倒下的瞬间具象化为听觉的震颤。编曲中穿插的军号采样与电子音效交织,既保留了历史厚重感,又赋予当代审美特质,形成跨越时空的对话场域。

二、多维度的英雄叙事解构

歌词通过"钢铁脊梁"与"燃烧的烈焰"的意象并置,解构了传统英雄叙事的单维视角。硝烟中消逝的身影与国泰民安的盛世图景形成蒙太奇式对照,既彰显牺牲的悲壮,更凸显传承的必然。创作者巧妙运用"记忆-精神-力量"的递进结构,使英雄主义从历史符号升华为流动的精神血脉。

三、声音雕塑中的集体记忆场

敖长生的演唱堪称声音的雕塑艺术,在"生死对决"段落采用撕裂式唱腔,喉腔震动模拟炮弹轰鸣;而在"山河无恙"处转为气声吟唱,营造出时空穿越的虚幻感。这种刚柔并济的声线处理,恰似历史长河中的英雄群像,既有金戈铁马的铿锵,又饱含铁汉柔情的温度。

在娱乐至死的时代,《华夏脊梁》如黄钟大吕般叩击着时代精神。它拒绝廉价的感动贩卖,而是通过严谨的音乐叙事,将英雄精神转化为可感知、可传承的文化基因。当副歌"让明天更加繁荣富强"的强音落下,我们听到的不只是对先烈的告慰,更是一个民族面向未来的精神誓约。这首凝聚着创作团队心血的音乐史诗,正在用当代艺术语言重构集体记忆,让英雄精神在新时代的土壤中绽放出永恒的生命力。它告诉我们:真正的脊梁,永远不会被硝烟湮没,而是化作星辰,永远照亮民族前行的道路。(鹿遥 陈镰文)

词曲作者简介:沐风,本名:杨杰,音乐制作人,原创歌手,代表作品:《梦回香山》《华夏脊梁》《射洪乐章》《遗憾》《我们》《我的三川》等

-

独立音乐人 钢琴诗人1986(高超)新歌《你说》全网发布上线啦,赶紧聆听起来吧。···

独立音乐人 钢琴诗人1986(高超)新歌《你说》全网发布上线啦,赶紧聆听起来吧。···

-

施坦威钢琴系列公益活动爱与和平LOVE&PEACE赵紫诺钢琴独奏会···

施坦威钢琴系列公益活动爱与和平LOVE&PEACE赵紫诺钢琴独奏会···

-

H.O.T.热门歌曲《幸福 (Full Of Happiness)》Remaster MV公开,引发关注!···

H.O.T.热门歌曲《幸福 (Full Of Happiness)》Remaster MV公开,引发关注!···

-

BKStore厂牌音乐合辑第三支单曲Capper新歌《航线Voyage》上线···

BKStore厂牌音乐合辑第三支单曲Capper新歌《航线Voyage》上线···

-

直到生活长出烙印|莫梭《烙铁》上线···

直到生活长出烙印|莫梭《烙铁》上线···

-

周爽首张EP《周爽2.0》即将呈现 首发曲《满天星》浪漫演绎女生心绪···

周爽首张EP《周爽2.0》即将呈现 首发曲《满天星》浪漫演绎女生心绪···

-

Eric Kwok郭伟亮国语新歌《Iron Man》(darin)上线 “烫嘴普通话”魔性式上头···

Eric Kwok郭伟亮国语新歌《Iron Man》(darin)上线 “烫嘴普通话”魔性式上头···

-

阿斯巴田的鬼马情歌|《画笔》上线···

阿斯巴田的鬼马情歌|《画笔》上线···

-

曾比特全新国语单曲《奔跑吧!》上线!演绎摇滚曲风超“爆炸”!···

曾比特全新国语单曲《奔跑吧!》上线!演绎摇滚曲风超“爆炸”!···

-

丁薇:我的价值从来不是丁薇二字,是作品本身···

丁薇:我的价值从来不是丁薇二字,是作品本身···